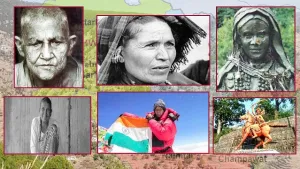

प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक उत्तराखंड का इतिहास ऐतिहासिक कारनामें करने वाली नारीशक्ति से भरा है, तीलू रौतेली से लेकर बछेन्द्री पाल तक ऐसी कई महिलाएं हैं जिनपर हर उत्तराखंडी गर्व करता है.

1. वीरांगना तीलू रौतेली:

तीलू रौतेली अदम्य साहस का प्रतीक है. तीलू का जन्म सन 1661 में हुआ था. वे गढ़वाल रियासत के राजा फतेहशाह के सेनापति भूप सिंह की बेटी थीं.

उनका असली नाम तीलोत्मा देवी था. लेकिन चौंदकोट में पति की बड़ी बहन को ‘रौतेली’ संबोधित किया जाता है. बेला और देवकी भी तीलू को ‘तीलू रौतेली’ कहकर बुलाती थीं.

वीर पत्वा और भक्तू की छोटी बहन तीलू बचपन से तलवार के साथ खेलकर बड़ी हुईं थी. बचपन में ही तीलू ने अपने लिए सबसे सुंदर घोड़ी ‘बिंदुली’ का चयन कर लिया था.

15 बरस की होते-होते गुरु शिबू पोखरियाल ने तीलू को घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण कर दिया था. वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर हर साल प्रदेश सरकार महिलाओं को सम्मानित करती है.

गढ़वाल की तीलू रौतेली रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चांदबीबी, जियारानी जैसी वारांगनाओं के समकक्ष मानी जाती हैं. जिन्होंने छोटी सी उम्र में 7 युद्ध लड़कर अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया.

तीलू रौतेली के सम्मान में उत्तराखंड सरकार हर वर्ष उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करती है. उत्तराखंड के कांडा और बीरोंखाल में हर साल तीलू रौतेली की याद में मेले का आयोजन किया जाता है.

तीलू रौतेली

उत्तराखंड में 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है. उत्तराखंड के पौड़ी-गढ़वाल में चौंदकोट की 17वीं शताब्दी की इस वीरांगना ने लगातार सात साल तक युद्ध लड़ कत्यूरों को हराया था. कत्यूर कुमाऊं के राजा थे. तीलू रौतेली गढ़वाल के लोगों के बीच गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से भी प्रसिद्ध है.

2. लोक गायिका कबूतरी देवी:

70 के दशक में लोकगायिका कबूतरी देवी आकाशवाणी की लोकप्रिय आवाज़ थीं, ‘आज पनी ज्यों-ज्यों, भोल पनी ज्यों-ज्यों पोरखिन न्हें जोंला’… गीत खासा लोकप्रिय था.

लोक गायिका कबूतरी देवी के गीत आज भी दिल को छूते हैं. उनका जन्म 1945 में काली-कुमाऊं (चम्पावत जिले) के एक मिरासी (लोक गायक) परिवार में हुआ था.

कबूतरी देवी

संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव के देब राम और देवकी देवी और अपने पिता रामकाली से ली, जो उस समय के एक प्रख्यात लोक गायक थे. लोक गायन की प्रारम्भिक शिक्षा इन्होंने अपने पिता से ही ली.

शादी के बाद कबूतरी देवी के पति दीवानी राम ने उनके हुनर पहचाना और उन्हें आकाशवाणी और स्थानीय मेलों में गाने के लिये प्रेरित किया.

उस वक्त तक कोई भी महिला संस्कृतिकर्मी आकाशवाणी के लिये नहीं गाती थी. कबूतरी देवी ने पहली बार उत्तराखंड के लोकगीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचों के माध्यम से प्रचारित किया था.

70-80 के दशक में नजीबाबाद और लखनऊ आकाशवाणी से प्रसारित कुमांऊनी गीतों के कार्यक्रम से उनकी ख्याति बढ़ी. उन्होंने पर्वतीय लोक संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया था. कबूतरी देवी ने आकाशवाणी के लिए 100 से अधिक गीत गाए.

बता दें कि Indian Idol 12 के विजेता पवनदीप राजन कबूतरी देवी के नाती हैं. 5 जुलाई 2018 को अस्थमा और हार्ट की दिक्कत के बाद रात 1 बजे कबूतरी देवी को पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया था.

उनकी बिगड़ती हालत को देखकर 6 जुलाई को डॉक्टरों ने देहरादून हायर सेंटर रेफर किया था, लेकिन धारचूला से हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर के न पहुंच पाने के कारण वह इलाज के लिए हायर सेंटर नहीं जा पाईं.

इस दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वापस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. अगले दिन उनका निधन हो गया.

3. दारमा की जसुली अम्मा:

उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी सड़कों के किनारे कई सारे टूटे-फूटे सराय देखने को मिलते हैं. सदियों पुराने यह सभी सराय दारमा की एक महिला जसुली द्वारा बनवाये गये हैं. जसुली बूढ़ी के नाम से विख्यात इस महिला ने अपने जीवन की पूरी कमाई इन्हीं सरायों के निर्माण में लगा दी थी. अपने इस काम के लिए जसुली अम्मा को आज भी याद किया जाता है.

दारमा की जसुली अम्मा

करीब 200 साल पहले पिथौरागढ़ में दारमा के दांतू गांव में जसुली दताल नामक एक महिला थीं. दारमा और निकटवर्ती व्यांस-चौदांस की घाटियों में रहने वाले रं समुदाय के लोग शताब्दियों से तिब्बत के साथ व्यापार करते आ रहे थे.

इन्हें कुमाऊं-गढ़वाल इलाके के सबसे संपन्न लोगों में गिना जाता था. अथाह धन संपदा की मालिक जसुली बहुत कम उम्र में विधवा हो गईं. इकलौता बेटा असमय चल बसा. इससे हताश-निराश जसुली ने एक दिन अपना सारा धन धौलीगंगा नदी में बहा देने का निर्णय लिया.

बताया जाता है कि तब के कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे का काफिला उधर से जा रहा था. हेनरी रैमजे को पता चला कि जसुली दताल अपनी सारी धन-संपदा धौलीगंगा में बहाने जा रही है तो वो वहां पहुंच गए.

उन्होंने जसुली को समझाया कि ये धन समाज के उपयोग में लगाया जा सकता है. बस तभी से जसुसी दताल ने अपने धन से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाओं का निर्माण करवाया.

इस तरह जसुली दताल अपने सामाजिक कार्यों के चलते जसुली अम्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गईं.

4. टिंचरी माई:

नशा एक सामाजिक बुराई है जो समाजिक बुराईयों के साथ घरेलू हिंसा से लेकर तमाम तरह के अपराधों को जन्म देता है, इसके अलावा न जाने कितने घरों के चिराग नशे से आगोश में बुझ जाते हैं.

लेकिन उत्तराखंड की एक नारीशक्ति ऐसी थी जिसने नशे के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और नशे की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया.

टिंचरी माई ने सत्तर के दशक में पहाड़ में शराब विरोधी आन्दोलन चलाया था. एक सामान्य महिला दीपा देवी से टिंचरी माई तक का उनका जीवन का सफर बहुत ही प्रेरणादायी है.

टिंचरी माई

दीपा नौटियाल का जन्म 1917 में पौडी गढ़वाल के थलीसैण तहसील स्थित मंज्युर गांव में हुआ था. 2 साल की उम्र इन्होंने अपनी मां को खो दिया था. 5 साल की उम्र में पिता का देहांत हो गया. सात साल की उम्र में शादी हुई तो 19 साल की उम्र में विधवा हो गईं.

दीपा नौटियाल ने इन 19 सालों में जिंदगी के न जाने कितने थपेड़े सहे. लेकिन कभी खुद को टूटने नहीं दिया.

उनके पति आर्मी में थे और ड्यूटी के दौरान ही शहीद हुए थे. पति की शहादत के बाद दीपा नौटियाल बिल्कुल अकेली हो गई थीं.

ससुराल वालों के न अपनाने के कारण दीपा नौटियाल बंजारों की तरह गुजर बसर करने लगीं. इस बीच वे एक मंदिर में आश्रय लेकर रहने लगीं.

यहां दीपा की मुलाकात एक संन्यासिन से हुई और उनके जीवन ने नया मोड़ ले लिया. दीपा ने संन्यास ले लिया. दीपा का नया नामकरण हुआ इच्छागिरी माई.

अब दीपा नौटियाल जगह-जगह घूम कर लोगों की समस्याओं को सुलझाने और समाज सेवा का कार्य करने लगीं.

जिद से पीएम नेहरू झुकाया :

कोटद्वार प्रवास के दौरान वहां के सिगड़ी गांव में पानी की समस्या थी. जब लोकल प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो इच्छागिरी माई ने दिल्ली कूच कर डाली और प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के आवास के बाहर धरने पर बैठ गईं.

जब नेहरू जी अपने आवास स्थल से जाने लगे तो दीपा उनके काफिले के सामने बैठ गयीं. नेहरू जी कौतुहलवश उनका हाथ पकड़कर मामला जानने लगे तो पता चला कि वो तो बुखार से तप रही हैं.

उन्हें तुरंत अस्पताल में भिजवाने को कहा. लेकिन दीपा नौटियाल ने पहले पानी की समस्या सुलझाने की मांग रखी. नेहरू जी के हस्तक्षेप के बाद गांव में पानी सुचारू हो सका.

ऐसे पड़ा टिंचरी माई नाम:

उत्तराखंड घूमते-घूमते पौड़ी में इच्छागिरी माई देखा कि पुरुष शराब के नशे में महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं. नशाबंदी के कारण पहाड़ में नशे के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग हो रहा था.

इन आयुर्वेदिक दवाओं में टिंचरी भी शामिल थी. इसकी मात्रा ज्यादा डालने से शराब के जैसा नशा होता था. दीपा नौटियाल उस दुकान पर पहुंची और मिट्टी का तेल छिड़ककर दुकान में आग लगा दी. तब से उनका नाम टिंचरी माई प्रसिद्ध हो गया.

5. रैंणी गांव की गौरा देवी:

जब भी उत्तराखंड की बात होगी तो चिपको आंदोलन का नाम सामने आना लाजमी है, और जब चिपको आंदोलन की बात होगी तो पहले पहल नाम लिया जाएगा गौरा देवी का.

चिपको आन्दोलन का नेतृत्व करने वाली महिला गौरा देवी चमोली जिले के रैणी गांव की निवासी थीं. गौरा देवी जंगलों को अपना मायका मानती थीं. जब ठेकेदार जंगल के पेड़ काटने रैणी गांव पहुंचे तो गौरा देवी ने कहा था- “पहले मुझे मारो, फिर काट लो हमारा मायका.

गौरा देवी

चिपको आंदोलन साल 1973 में चमोली जिले के रैणी गांव से हरे-भरे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए किया गया था. उस दौरान महिलाएं वनों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गईं थी.

इस आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था, जो एक इतिहास बन गईं. वहीं, आंदोलन को मुखर होते देख केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया था.

6. धारचूला की चंद्रप्रभा ऐतवाल :

उत्तराखंड ने एक से बढ़कर एक पर्वतारोही दिए हैं. इनमें महिलाओं ने भी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं. चंद्रप्रभा ऐतवाल उत्तराखंड की एक प्रमुख पर्वतारोही रही हैं. धारचूला में जन्मीं चंद्रप्रभा ऐतवाल ने हिमालय की बहुत सी चोटियां चढ़ी हैं. भारत सरकार ने चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में अर्जुन अवॉर्ड और 1990 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था.

चंद्रप्रभा ऐतवाल

पिथौरागढ़ में जन्मी चंद्रप्रभा ऐतवाल का जन्म 24 दिसंबर 1941 को हुआ. जिला मुख्यालय से 96 किमी की दूरी पर बसे दुर्गम पिछड़े क्षेत्र में उस समय न सड़क थी और न ही आवागमन के कोई विशेष साधन थे. पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ती थी.

अपने स्कूली और कॉलेज के दिनों में चंद्रप्रभा ने दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो जैसे खेलों में भी नाम कमाया.

उन्होंने जून 1972 में बेसिक पर्वतारोहण पाठ्यक्रम एवं सन् 1975 अग्रवर्ती पर्वतारोहण पाठ्यक्रम उत्तरकाशी से प्रथम श्रेणी में पास किया.

1976 में भारत स्काउट एवं गाइड कोर्स भी आपने उत्तरकाशी से उत्तीर्ण किया. फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय से 1979 में अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि हासिल की.

1979 फरवरी-मार्च में बेसिक स्कीइंग पाठ्यक्रम तथा सन् 1980 में इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स उत्तीर्ण किया. पर्वतारोहण के इन कोर्सो को करने के दौरान आपने विभिन्न चोटियों पर चढ़ने में भी सफलता हासिल की. चंद्रप्रभा ऐतवाल ने एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की.

7. प्रथम भारतीय एवरेस्ट विजेता महिला बछेंद्री पाल:

उत्तरकाशी में जन्मी बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला रही हैं. 23 मई 1984 को यह कारनामा करने वाली बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनीं. बछेंद्री को उनके साहसिक कारनामे के लिए सरकार ने पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया.

Leave a Reply